作为互联网原住民的90后群体,面对消费分期、创业周转等资金需求时,常常陷入选择困难。本文从实际使用场景出发,分析消费金融公司、互联网银行等5大类贷款平台的特点,教你识别隐藏的利率陷阱,特别提醒注意查看平台资质和用户协议条款,最后附上快速提升信用评分的3个实用技巧,帮助年轻人安全高效解决资金问题。

这事儿得从我们这代人的生存现状说起。现在买个手机要分期,租房子得押一付三,更别说创业需要启动资金了。不过市面上平台五花八门的,光手机推送的贷款广告每天就有十几个,看得人眼花缭乱。

先说几个典型场景吧:刚工作的小张想报个编程培训班,需要2万块学费;准备结婚的小李要装修新房,缺口大概5万;还有做自媒体的小王,想升级设备但现金流紧张...你看,不同需求对应的贷款类型其实差别挺大的。

先说结论:能用,但得会挑!我帮大家整理了几类主流平台的特点:

• 消费金融公司:像马上消费、招联金融这些,审批快但利率偏高,适合短期应急。记得看合同里的服务费明细,有些会玩文字游戏。

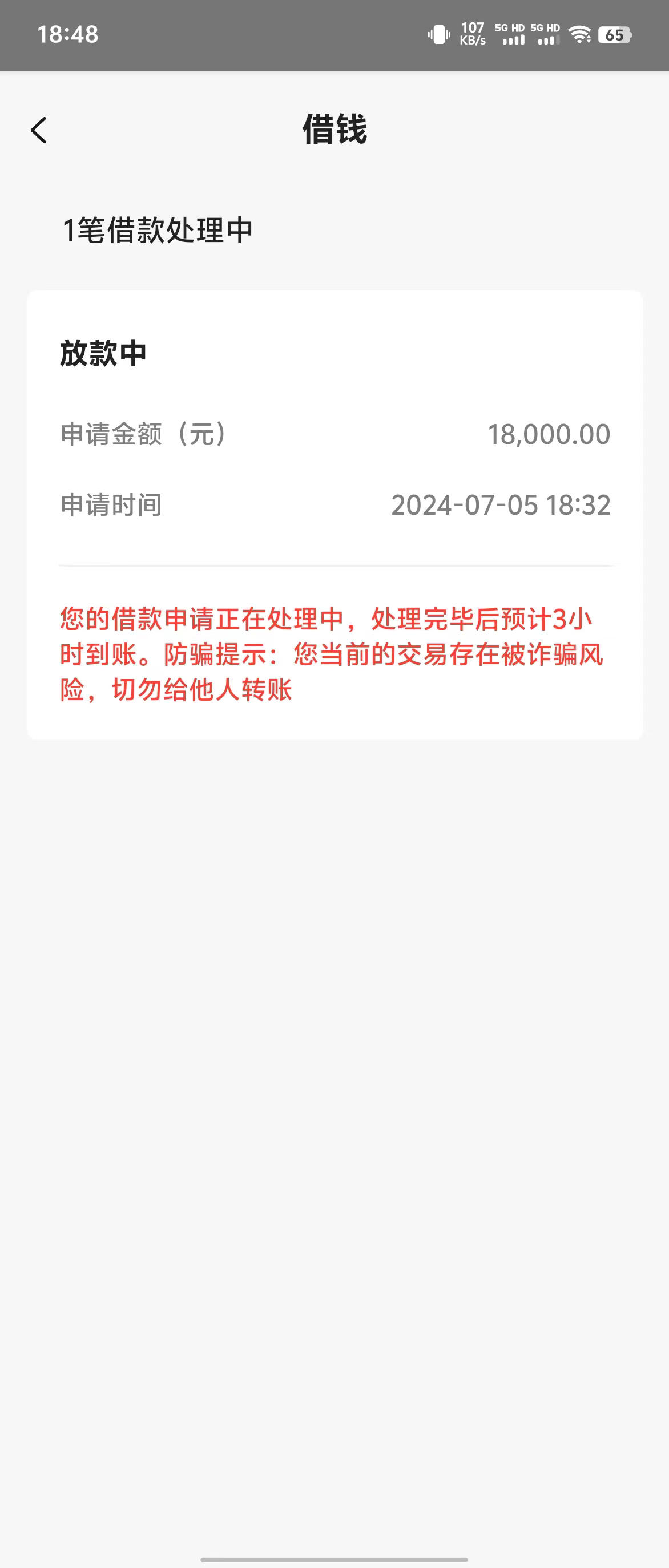

• 互联网银行:微众银行的微粒贷、网商贷这些,流程简单但额度偏低。有个朋友在支付宝借呗借过3万,分12期还,总利息大概2000多。

• 传统银行线上贷:建行快贷、工行融e借这种,年利率通常5%起,不过对征信要求严。有个同事公积金缴存基数高,批了8万额度。

• P2P转型平台:现在基本都接入了央行征信,像陆金所、宜人贷这些,不过最近监管收紧,新手还是慎重点。

• 电商平台分期:京东白条、花呗这类,严格说不算贷款,但用多了会影响银行对你的评估。

上个月有个读者跟我吐槽,在某平台借1万,合同里写着"月费率1.5%",结果实际年化利率接近20%,这就是典型的利率幻觉。这里教大家两个防坑技巧:

第一,必须换算成年化利率。有个简单算法:月费率×12×1.8≈实际年利率,比如1.5%×12×1.832.4%,这可比银行高多了。

第二,查清平台资质。在银保监会官网查金融牌照,或者直接看放款方是不是持牌机构。有个叫"信用管家"的App去年就被查封了,就是没资质乱放贷。

同样是90后,为啥有人能批10万额度,有人5000都借不到?关键在信用管理。说三个实操方法:

1. 公积金别断缴:银行特别喜欢看这个,连续缴存12个月以上的,基本都能过系统初审。

2. 适当使用信用卡:每月消费30%-50%额度,按时还款。有个朋友靠这个方法,半年内征信评分涨了80分。

3. 别频繁查征信:每次申请贷款都会留下查询记录,三个月超过6次就可能被判定高风险。

最后提醒大家,贷款是把双刃剑。虽然帮我们解决了燃眉之急,但一定要算清楚自己的还款能力。有个简单公式:月还款额≤(收入-必要支出)×50%。比如月入8000,房租生活开销4000,那每月最多还2000比较安全。记住,理性借贷才能避免掉坑啊!